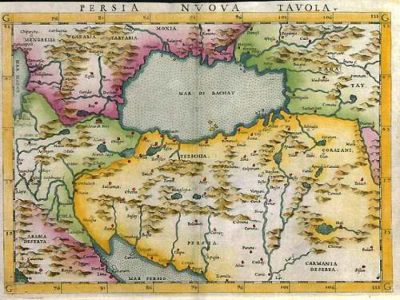

Каспийское море - крупнейший на нашей планете замкнутый естественный водоем. Его площадь, составляет более 400 тыс. км2 , глубины достигают 1025 м. В море впадают 130 рек, наибольшую роль в водоснабжении играет бассейн Волги. В настоящее время море омывает берега пяти суверенных прикаспийских государств: Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Туркменистана, Республики Казахстан и Российской Федерации. Уровень моря нестабилен и меняется в течение десятилетий до З и более метров под воздействием природно-климатических факторов. Наименьшая его отметка за последние 400 лет была в 1977 г. (минус 28,9 мБС).

Исключительные пищевые и вкусовые качества, а главное, легкая доступность для самых примитивных способов лова сделали осетровых предметом охоты задолго до наступления нашей эры. Ни одно семейство рыб не подвергалось человеком столь длительной и интенсивной эксплуатации, как осетровые. По свидетельству Геродота, скифские племена добывали осетровых более 2,5 тыс. лет тому назад. В Греции, в эпоху Перикла (V век до нашей эры), ни один званый обед не обходился без осетровых, впрочем, как и в нынешние времена. Они воспеты в античной поэзии и прозе. Драгоценная черная икра служила поводом для заключения специальных договоров с Московией и даже обмена посольствами.

Многовековой, чрезмерно интенсивный, можно сказать - истребительный, промысел привел к катастрофическому снижению численности, сокращению промысловых запасов и падению уловов этих первоклассных в гастрономическом отношении рыб в водоемах Северной Америки, Северной Европы и Северной Азии. Осетровые России по праву входят в золотой фонд мировой ихтиофауны.

Эта элитарная группа рыб - подлинное национальное достояние нашей страны, она прочно вошла в культурный контекст России. На протяжении нескольких столетий Россия уверенно занимала первое место по видовому разнообразию обитающих в наших водоемах этих драгоценных рыб (11 видов из 25 ныне живущих) и удельному весу мировых уловов осетровых, промысел которых велся в Каспийском, Азовском, Черном и Аральском морях, в реках Сибири и Дальнего Востока. Ведущее место всегда принадлежало Каспию, на долю которого в первой половине XX столетия приходилось свыше 70% российских и мировых уловов, а во второй половине XX века в связи с катастрофическим снижением численности и промысловых запасов в других бассейнах страны удельный вес каспийских осетровых возрос до 90%.

Внутри Каспийского бассейна удельный вес осетровых волго-каспийского происхождения достигал 70% российских и мировых уловов. Каспийское море вместе с впадающими в него реками оказалось последней цитаделью естественного размножения осетровых на планете Земля.

Здесь, на чрезвычайно малой по площади акватории, обитают 5 видов осетровых: белуга (Нuso husо), русский осетр (Асiреnser gueldenstaedtii), персидский осетр (Асiреnsег регsicus) по результатам последних исследований является подвидом русского осетра, севрюга (Асiреnsег stellatus), шип (Асiреnsег nudiventris) и стерлядь (Асiреnsег ruthenus).

Осетровые большую часть жизни проводят в Каспийском море. Вначале, совершая покатную миграцию личинок и молоди на нагул в море до достижения половой зрелости, затем – между нерестовыми миграциями из моря в реку и обратно. Условия питания молоди и взрослых особей оказывают существенное влияние на процессы роста и полового созревания осетровых.

До зарегулирования стока Волги нерестовые миграции белуги и русского осетра были самыми протяженными, их нижние нерестилища были расположены дальше от устья реки, чем у севрюги.

Строительство плотин в бассейне Волги резко замедлило течение реки и сократило протяженность миграционных путей белуги и русского осетра примерно в 6 раз с 3500 км до 750 км, а севрюги в 2- 3 раза.

После строительства Волгоградской плотины протяжённость миграционного пути русского осетра сократилась почти в пять раз (с 3500 до 750 км), у севрюги в два – три раза, а у белуги более чем в восемь раз.

Из общего нерестового фонда 3390 га в русле Волги сохранилось 325,4 га естественных и искусственных нерестилищ, из них 215,7 га русловых гряд и 109,7 га – весеннезатопляемых.

Существующие на Нижней Волге естественные нерестилища в настоящее время дают возможность сохранения генофонда каспийских видов осетровых. За последние 50 лет имели место существенные межгодовые изменения гидрологических условий в период нереста осетровых, что, безусловно, приводит к трансформации как весенне-затапливаемых, так и русловых нерестилищ.

Всего выделено 3 зоны нерестилищ. Основные нерестилища осетровых в р. Волге расположены гораздо ниже Волгоградской ГЭС от пос. Сероглазовка (нижняя нерестовая зона) до с. Каменный Яр (средняя нерестовая зона).

Снижение эффективности воспроизводства напрямую зависит от благополучия популяций осетровых, от их численности и физиологического состояния на местах нагула, т.е. в Каспийском море, а также на путях нерестовых миграций по главным рыбоходным каналам. После строительства плотин, сокращения в 10 раз площадей естественных нерестилищ, над каспийскими осетровыми нависла смертельная опасность, казалось, что они разделят трагическую участь осетровых, обитающих в других водоемах Северного полушария.

Однако усилиями нескольких поколений русских ученых был разработан и успешно осуществлен Минрыбхозом бывшего СССР план создания на Каспии управляемого осетрового хозяйства. Для компенсации ущерба, которое нанесло строительство плотин, было обосновано создание осетроводных рыбоводных заводов. Была разработана биотехнологии искусственного воспроизводства, строительство осетровых рыбоводных заводов, которые стали выращивать молодь с 1955 г.

В Волго-Каспийском районе было построено 9 осетровых рыборазводных завода, 2 завода было построено в Исламской Республике Иран, 3 завода в Казахстане и 2 завода в Азербайджане. Выращивалась молодь осетра, белуги, севрюги и в меньшей степени стерляди. На этих рыборазводных «фермах» проводились работы по гибридизации осетровых и были проведены первые опыты по разведению и выращиванию бестера. Выращенную молодь рыбоводы вывозили на живорыбных судах типа «Аквариум» и «Белуга» в Северный Каспий, в район островов М. Жемчужный и о. Тюлений. К концу 80-х годов общий объем выпуска молоди осетровых всех видов достиг 101 млн экз. в год. Несомненно, что такие масштабы выращивания и выпуска молоди осетровых в море заметно повлияли на благополучие осетровых в последующие два десятилетия.

В 80-е годы относительная численность молоди осетровых в море находилась на высоком уровне, составляя 108,0 экз./100 трал, в 90-х годах она сократилась до 52,7 экз./100 трал, а в 2000 г. до – 46,0 экз./100 трал.

На сокращение выпуска молоди волжскими рыбоводными заводами повлиял и экономика страны (распад СССР, период «перестройки»). Отсутствие должного финансирования рыбоводных заводов, привело к упадку осетроводства.

Основным антропогенным фактором, влияющим на воспроизводство осетровых и на динамику их численности, как отмечают многие исследователи, является промысел и его интенсивность. В годы второй мировой войны промысел осетровых практически не велся и снизился до критических величин (3,3-7,0 тыс. т), в послевоенные годы интенсивность промысла стала увеличиваться, уловы осетровых возросли до 13,5 тыс.т. В 1951 г. в Каспийском море начал интенсивно развиваться морской промысел частиковых видов рыб. При ловли частика начали использовать капроновые сети, что сразу привело к истреблению большого количества молоди осетровых, из 2,6 млн экз. добытых сетями осетровых – 1,8 млн являлась молодь.

Советские учёные, зная прогнозы строительства гидростанций на Волге, стали разрабатывать комплекс мероприятий для сохранения популяций осетровых. Были доказаны, обоснованы и внедрены главные рекомендации. Сокращение площадей естественных нерестилищ после строительства Волгоградского гидроузла, затем Саратовской ГЭС, по мнению специалистов, должно компенсироваться строительством рыбопропускных сооружений, которых не было в предыдущих плотинах.

Современное состояние запасов осетровых характеризуется резким сокращением их численности. В настоящее время в связи с сокращением как естественного, так и промышленного воспроизводства основную часть популяции осетровых в море составляют молодые рыбы, особи старших возрастов в уловах отмечаются крайне редко.

Кроме антропогенных факторов, влияющих на воспроизводство, запасы и благополучие осетровых конечно свое влияние оказывают и природные факторы. Положение с антропогенным загрязнением Волго-Каспийского региона резко обострилось в 80-е годы и продолжает сохранятся и до настоящего времени. В речной воде содержатся тысячи различных веществ, многие из которых обладают выраженном токсическим действием.

Загрязнение основных нерестовых рек Каспия сельскохозяйственными и промышленными сточными водами резко снизили эффективность естественного воспроизводства осетровых. Подводя итоги вышесказанному, необходимо отметить, что проблему каспийских осетровых, их сохранения и воспроизводства нельзя рассматривать однозначно.

На благополучие осетровых влияет комплекс факторов как экологических, так и антропогенных, причем выделить ведущий фактор, который напрямую непосредственно влияет на запасы осетровых очень трудно. Как показала практика многих лет научных исследований, все факторы взаимосвязаны между собой.

Изменение одного звена (фактора) повлечет за собой изменения другого. Специальными иммунохимическими исследованиями, выполненными в 1970-х годах ХХ века, доказано, что каждый из 4 видов проходных каспийских осетровых представлен северокаспийскими и южнокаспийскими популяциями, причем северокаспийские популяции русского осетра и севрюги не имеют себе равных по численности в сравнении со всеми остальными видами ныне живущих осетровых рыб.

В современный период после начала разработки углеводородного сырья резко возросло многофакторное антропогенное воздействие как на среду обитания каспийских осетровых в морской и речной периоды жизни (загрязнение моря и рек сточными водами, нефтепродуктами и пестицидами, деформация речного стока, несвоевременность и недостаточность весенних попусков, кратковременность "рукотворных" весенних паводков в нерестовый период), так и непосредственно на популяции и сезонные расы отдельных видов осетровых (интенсивный промысел и недостаточный пропуск производителей на нерестилища).

Хроническое загрязнение моря и впадающих в него рек различными группами токсикантов вызвало массовое заболевание каспийских осетровых - кумулятивный политоксикоз с многосистемным поражением, охватившее в 1987-1988 годах до 90% рыб в речной период жизни. При этом резко снизилось рыбоводное качество производителей, используемых для искусственного воспроизводства, что привело к повышенным отходам икры и личинок на рыбоводных заводах и появлению большого количества аномальной молоди с пониженной жизнестойкостью.

Размножение в реках и нагул в море – два фундаментальных процесса, обеспечивающих само существование осетровых и формирование их промысловых запасов. Ключевыми элементами управляемого осетрового хозяйства на Каспии были: строгое лимитирование объемов вылова осетровых в реках на основе данных мониторинга о численности и промысловых запасах каждого вида осетровых в море и запрет промысла осетровых в море.

Экологическое состояние среды обитания каспийских осетровых остается важнейшим фактором, влияющим на выживание разновозрастных групп рыб, как в морской, так и в речной периоды жизни.

Хорошо прогреваемые мелководья и пониженная (более чем в 2 раза) соленость северокаспийских вод в сравнении с водами Южного и Среднего Каспия предопределили особый статус Северного Каспия, который представляет собой гигантский выростной и нагульный водоем планеты для бесценных стад северокаспийских осетровых. Именно поэтому еще в начале 1975 г. Совет Министров РСФСР принял Постановление "Об объявлении заповедной зоны северной части Каспийского моря" (от 31.01.1975 г.).

Ихтиологи подсчитали, что только один сильный грифон нефти, действующий в течение нескольких месяцев, может уничтожить всю рыбу, нагуливающуюся в Северном Каспии. Напомним, что 1 грамм нефти загрязняет 10 кубометров чистой воды, а 10 граммов нефти делают один кубометр воды высокоядовитой, непригодной не только для обитания рыб, но и для хозяйственного использования.

Одним из основных предусмотренных методов, предотвращающих или смягчающих негативное воздействие намечаемой хозяйственной деятельности нефтегазовых предприятий на морскую среду и прибрежную территорию Каспия, является проведение производственного экологического мониторинга (ПЭМ) и оценка воздействия на окружающую среду.

В целом, оценивая эколого-токсикологическую ситуацию в Среднем Каспии, приходится констатировать высокий уровень нефтяного загрязнения. Для загрязняющих веществ, какими являются нефтепродукты, превышение ПДК более чем в 7 раз свидетельствует о высокой степени загрязненности морских вод. Реакции организма осетровых на воздействие антропогенных факторов проанализированы П.П. Гераскиным (Гераскин, 2013). Патологические изменения в половых клетках из-за ухудшения условий обитания коснулись самок осетровых, нагуливающихся в Каспии. Появились многоядерные ооциты с цитотомией и амитоз. У севрюги, как наиболее реактивного вида среди осетровых рыб, изменения в физиолого-биохимическом статусе были более выраженными. Кроме того, у мигрирующих на нерест самок севрюги, появились особи, которые отличались от других рыб несоответствием между физиолого-биохимическими параметрами крови и степенью зрелости гонад. Реакция организма осетровых на загрязнение среды обитания проявилась существенными изменениями в энергетическом обмене, обмене веществ и системе водно-солевого обмена, а также морфофункционального состояния внутренних органов – печени, селезенки, почек, гонад и мышечной ткани. П

Последней (по очередности, но не по значению) причиной обвального снижения численности и уловов каспийских осетровых следует считать нелегальный (браконьерский) промысел, ведущийся в море и в реке. Масштабы этого промысла трудно оценить. По мнению экспертов, объем браконьерского вылова осетровых в Волго-Каспийском бассейне в 10 и более раз больше объема легального промысла.

Для достижения реальных результатов в деле сохранения популяций осетровых, обитающих в Каспийском море, необходимы консолидированные действия всех прикаспийских государств по обеспечению следующих условий:

- прекращение промысла осетровых в Каспийском море всеми прикаспийскими странами;

- пропуск на нерестилища максимально возможного числа производителей (придание естественному воспроизводству статуса приоритетного перед искусственным)

- усиление контроля над популяциями осетровых на местах нагула в море, в период нерестовой миграции, нереста и ската производителей и молоди;

- переориентация осетровых рыбоводных предприятий всех прикаспийских государств на эксплуатацию содержащихся в неволе ремонтно-маточных стад и организация их работы в рамках общей программы;

- создание особо охраняемой природной территории на акватории северной части Каспийского моря (Россия, Казахстан) со статусом заповедника.

Надеемся, что осетровое хозяйство в Каспийском бассейне не достигло своего критического уровня. При правильном ведении осетрового хозяйства, улучшения условий для естественного размножения (пропуск производителей, мелиорация нерестилищ, их охрана и т.д.), увеличения объемов промышленного осетроводства, контроль за осетровыми на местах нагула в Каспийском море и на миграционных путях, усовершенствования технологий выращивания молоди, уникальные популяции каспийских осетровых могут быть восстановлены и сохранены.

Сохранение естественных популяций осетровых Каспийского бассейна возможно при условии выполнения следующих мероприятий:

― прекращения их коммерческого вылова, используя производителей всех видов осетровых преимущественно для целей воспроизводства и выполнения научно-исследовательских работ;

― подписание пятью прикаспийскими государствами Соглашения о сохранении и рациональной эксплуатации водных биоресурсов Каспийского моря;

― принятие всеми прикаспийскими государствами мер по предотвращению загрязнения моря при разведке и добыче углеводородного сырья, а также создание международной инспекции для контроля по этим работам;

― обеспечения естественного нереста осетровых на местах сохранившихся нерестилищ с целью повышения его эффективности;

― усиление контроля над популяциями осетровых на местах нагула в море, в период нерестовой миграции, нереста и ската производителей и молоди.

Р. Ходоревская

ФГБНУ «Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства» (КаспНИРХ) Росрыболовства Астрахань, Российская Федерация