Sources:

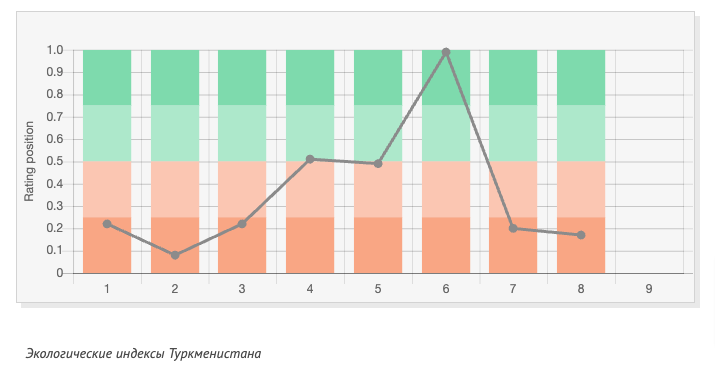

1. CO2 total emission by countries 2020 / European Commission / Joint Research Centre (JRC) / Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR)*208

2. CO2 per capita emission 2020/European Commission/Joint Research Centre (JRC) / Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR) *208

3. Forest area 2020 (% of land area) / The Global Forest Resources Assessment 2020 / Food and Agriculture Organization of the United Nations *234

4. Forest area change 2010-2020 (1000 ha/year) / The Global Forest Resources Assessment 2020 / Food and Agriculture Organization of the United Nations *234

5. The Environmental Performance Index (EPI) 2020 / Rankings / Yale Center for Environmental Law & Policy / Yale University *180

6. Annual freshwater withdrawals (m3 per capita), 2017 *179

Annual freshwater withdrawals, total (billion m3), 2017 – Food and Agriculture Organization, AQUASTAT data. /License: CC BY-4.0;

Population – United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019).

World Population Prospects 2019, custom data acquired via website. Retrieved 15 November 2021

7. The National Footprint Accounts 2017 (Biocapacity Credit / Deficit) / Global Footprint Network *188

8. Methane emissions (kt of CO2 equivalent), 2018 / Data for up to 1990 are sourced from Carbon Dioxide Information Analysis Center, Environmental Sciences Division,

Oak Ridge National Laboratory, Tennessee, United States. Data from 1990 are CAIT data: Climate Watch. 2020. GHG Emissions. Washington, DC: World Resources Institute.

Available at: License : Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) *191

9. The Climate Change Performance Index (CCPI) 2022 / Overall Results / Jan Burck, Thea Uhlich, Christoph Bals, Niklas Höhne, Leonardo Nascimento /

Germanwatch, NewClimate Institute & Climate Action Network *60

* Total number of countries participating in ranking

1. Факторы деградации земель на фоне водной и ветровой эрозии, вторичному засолению почв из-за высокого содержания солей, повышения температуры окружающей среды.

Султан Вейсов, кандидат географических наук: «Антропогенное воздействие связано, в основном, с нестабильным использованием земельных, биологических и водных ресурсов, и для этого есть много причин (экономические, технологические, институциональные, социальные). Туркменистан имеет много общего с другими странами Центральной Азии по большинству имеющих место видам деградации земель: процессы опустынивания, вторичное засоление орошаемых площадей, водная эрозия почв, деградация пустынных пастбищ. Структура землепользования и процессы деградации земель в Туркменистане, прежде всего, связаны с использованием водных ресурсов, особенно в орошаемом земледелии. Недостаточность ирригационных и дренажных систем, их техническое состояние, несовершенство некоторых используемых методов орошения во многом определяют повышение заболачиваемости и засоления земель, потере их плодородия. Более 90% оросительных межхозяйственных и внутрихозяйственных сетей представлены каналами с земляными руслами, что значительно снижает эффективность их работы. От общей площади страны (491,2 тыс. км²) пастбища составляют 77,5%, пашни – 3,61% и орошаемые земли – 3,48%. Антропогенное воздействие на почвы при интенсивном орошении сводится, в основном, к подъему уровня грунтовых вод, переувлажнению почвенного профиля, вторичному засолению, заболачиванию, подтоплению. Эти изменения способствуют утрате производительной способности почв, деградации их свойств, снижению урожайности сельскохозяйственных культур».

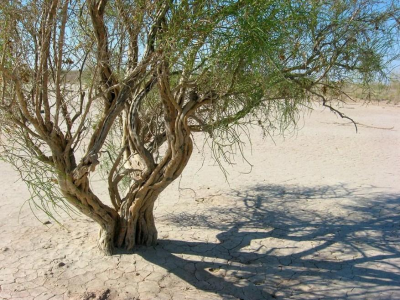

2. Проблема опустынивания – глобальная экологическая и социально-экономическая проблема.

Мухаммет Дуриков, директор этой организации Научно-информационного центра и Секретариата Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию Международного фонда спасения Арала: «Опустынивание рассматривается как естественный процесс аридизации суши, а с другой – как результат хозяйственной деятельности человека. Антропогенные факторы – это освоение новых земель без мелиоративной подготовки, недостаточное внедрение севооборота, методов агролесомелиорации, нерациональное использование поливной воды, ядохимикатов и химудобрений, увеличение техногенных площадей, трансграничный перенос соле- и пылевых аэрозолей с высохшего дна Арала. – При этом Туркменистан находится в зоне пустынь, где экосистемы хрупки и неосторожное вмешательство в «дела природы» может наносить вред и ухудшать состояние круглогодичных пастбищ, которые используются в животноводстве. В свою очередь подобные территории могут являть жизнеспособность, если выбирается не более 60 процентов ежегодного прироста растительного покрова. Что делать? В первую очередь искусственно улучшать кормоёмкость – подсеивать ценные пастбищные растения, защищать пастбища лесными полосами из саксаула, следить за соразмерностью отдачи выпасных земель и нагрузки на них (количество кормящегося там скота), улучшать состояние таких территорий посадкой соленакапливающих галофитов».

3. Изменения дебита рек за последние десятилетия на фоне столетних гидрологических наблюдений на Амударье и Мургабе.

Курбанмурад Овезмурадов, сотрудник Орхусского центра: «Базисные компоненты водопользования остаются, и будут сохраняться на относительно стабильном уровне ещё годы, но пусть и небольшое снижение водообеспеченности растениеводства и животноводства не остаётся незамеченным. Учёные и производственники просчитывают меры снижения уязвимости в случае ухудшения ситуации в обозримом будущем, осваивают основы антикризисного планирования с переходом к управлению рисками, способности АПК реагировать, ликвидировать, или снижать остроту последствий, как засух, так и наводнений – результатов климатической трансформации. Здесь показано межведомственное взаимодействие, повышение профуровня персонала, совершенствование институциональной системы». В последующем без передовых технологий водопользования, учёта, разработки оптимального метода орошения в условиях аридизации среды, приведение в идеальное состояние гидротехнических сооружений, строительства новых водных объектов – хранилищ, оросительных и коллекторных каналов, обводных селевых русел, а также совершенствования народных гидротехнических мер — сбора паводковых вод для мелкоойтачного земледелия, поения скота, на питьевые нужды в крытые сардобы, а также совершенствования договорной базы в области вододеления с соседними государствами, —не обойтись». Среди перспективной меры экономия влаги ледует принять во внимание возможности подпочвенного орошения.